不育症のリスク因子はさまざまです

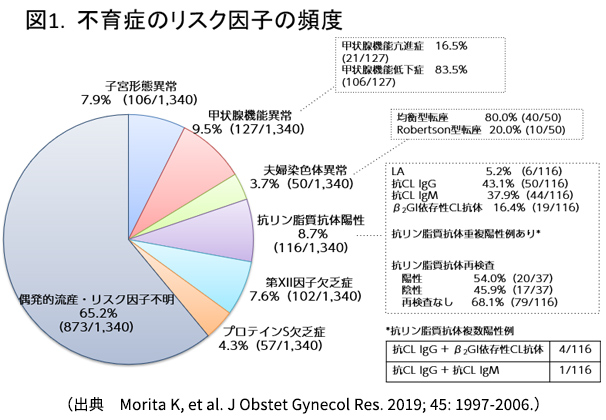

図1に厚生労働研究班による不育症のリスク因子別頻度を示します。これは研究班により集計した日本のデータです。子宮の形が通常と異なる子宮形態異常が7.8%、甲状腺の異常(機能亢進症もしくは機能低下症)が6.8%、両親のどちらかの染色体異常が4.6%、抗リン脂質抗体陽性が10.2%、凝固因子異常として第XII因子欠乏症が7.2%、プロテインS欠乏症が7.4%あります。これらの頻度は2016-2018年に日本医療研究開発機構(AMED)研究班でも再調査しましたが、ほぼ同じ頻度でした。世界的に推奨されている検査は一次検査として示しました。なお、夫婦染色体検査については、メリット(流産のリスクならびに流産率が判明する)、デメリット(精神的苦痛、どうする事もできないという悩みなど)があります。しかし、不育症外来を受診した染色体均衡型構造異常を持つカップルの生児獲得率(子供を持てる確率)は、一般のカップルとは変わらない事が知られています。染色体構造異常があると流産を繰り返し、子供を持てないと思われがちですが、それは間違いです。流産回数は一般のカップルより多いですが、最終的には流産せずに子供を持てる確率は一般の方と変わりません。

子宮形態異常といって、子宮の形が通常と異なる場合、とくに中隔子宮では流産しやすい事が判っています。今のところ、手術をした方が良いというエビデンスはありませんが、班研究に加わった研究者の多くが、手術をした方が、生児獲得率が上昇する事を経験しており、論文として報告しています。ただし、一部の症例で手術後に子宮内膜が癒着することで、不妊症になってしまうデメリットがあります。メリット、デメリットを説明してもらった後、方針を決めるとよいでしょう。なお、子宮形態異常は遺伝する事は、ありません。

甲状腺の機能亢進、機能低下とも内科的治療を受けた後は、良好な生児獲得率が得られます。まずは甲状腺機能を正常化させてから、妊娠に臨んで下さい。

また、第XII因子欠乏やプロテインS欠乏は、これらに対する自己抗体により、活性が低下する事が研究班により明らかとなりました。また、これらの自己抗体が生殖に重要な役割を果たす、epidermal growth factor(EGF)に交叉反応する事も判ってきました。そのため、研究班では不育症に関連するリスク因子として、第XII因子活性、プロテインS活性を選択的検査として分類しています。これらの場合、低用量アスピリン療法を行なうと流産率が減少する事が、研究班のデータで明らかとなりました。しかし、未だエビデンスレベルの高い標準治療とはなっていません。担当医と相談して下さい。

なお、不育症例に陽性率の高い抗リン脂質抗体の一種である抗PE抗体陽性者が、34.3%に認められますが、この抗体が本当に流産・死産の原因になっているかは、未だ研究段階です。ただし、無治療だと流産率が高く、低用量アスピリン療法で流産率が減少する事が研究班のデータベースから明らかになりました。なお、検査は自費検査となります。

その他、NK活性という免疫の力が亢進している症例も認められますが、この検査の意義も未だ研究段階にあります。

検査をしても明らかな異常が判らない方が65.3%にも存在します。この頻度は欧米とほぼ同頻度です。この「リスク因子不明」という用語は正しくは「偶発的」とした方が良いのかも知れません。これはたまたま流産を繰り返した方と、現在の検査法で検出されない未知のリスク因子を持っている場合の2つの可能性があります。

流産の原因で最も頻度の高いものは赤ちゃん(胎児)の染色体異常で約60~80%に存在します。したがって3回流産したことのある人で、赤ちゃんの染色体異常がたまたま3回くり返した運の悪い人は0.8×0.8×0.8=0.512となり、51%を占めます。この偶発的流産・リスク因子不明(65.3%)の中で、51%は何のリスク因子もない運の悪いカップルになります。残りの10%は未知のリスク因子を持つ人ということになります。

これらのリスク因子を調べて原因がはっきりとした人は治療を行ないますし、原因が判らなかった原因不明(偶発的な流産をくり返したと思われる方)の方は何も治療をしなくても、次回の妊娠で成功する確率は高いです。次回の妊娠時にはテンダーラビングケア(ホームページで動画が見られます。)を行ない、流産に対する不安を取る事が重要です。